PR:建築転職 「建設業界で働く人が選ぶ No.1 転職エージェント」建設系技術者に特化した転職・求人・中途採用サービス

建築設備士合格に向けた勉強方法とオススメ参考図書の紹介

建築設備士試験にチャレンジしようと思うけど、

独学でチャレンジできるかな?

オススメの勉強方法が知りたい。

一次試験は参考書があれば独学で合格できます。二次試験は講習会に参加することが合格のカギを握ります。

建築設備士は管工事・電気工事等サブコン施工管理者から設計者等設備系技術者が取得すべき資格です。

この記事を読むことで建築設備士試験の勉強方法がわかります

この記事に書いてあることを行えば建築設備士合格に近づきます。

『初めて試験を受ける人』や、『忙しくて勉強がなかなかできない人』は是非記事の続きを読んでくださいね。

◆筆者の実績・プロフィール

iPadを用いた資格試験勉強(建築設備士)に挑戦しています。

令和5年度建築設備士二次試験合格!

11月02日 令和5年建築設備士試験「第二次試験」(設計製図)の合格者を発表しました

おかげさまで建築設備士2次試験に合格することができました。

今後の登録を行い、建築設備士としての業務を行うことができます。

令和4年度建築設備士試験受けてきました。

6月19日1次試験を受けてきました。

過去問と同じような問題でも計算の仕方が違うなど戸惑いもありましたが、なんとか終了。

午後は途中で退出したので問題を持ち帰っていないのですが、解答が出るのを待って自己採点してみましょう。

7月28日合格者の発表がありました!

令和4年建築設備士試験「第一次試験」(学科)の合格者の発表について

午後の問題は正確に正答を把握していなかったので心配でしたが無事1次試験突破できました!

今回の試験問題も下記にて公開されています。

二次試験は現在携わっている工事のため受けることができないのですが、昨年より制度が変わって何回か1次試験が免除されるので来年以降に頑張って受けようと思います。

令和3年から建築設備士試験の申込み方法及び「第一次試験」の免除回数・期間を変更します(PDF:628KB)

もし、早く結果が知りたいという方は

総合資格学院や日建学院の即日採点サービスを利用するといいですよ

私もやってみました。建築設備は途中退出したのでうろ覚えで入力したので適当なところはありますが。

合格しているといいな~とおもいます。

名前と連絡先を登録するので、講座の案内の電話などかかってくることもあります。

でもすぐに結果がわかるのはメリットありますね。

2次試験のテキストって売っていないので総合資格学院や日建学院の講座を検討してみるのもアリです。

建築設備士とは?

「建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者として位置づけられています。建築士法においては、建築士が、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならないこととされています。また、建築基準法による建築確認申請書、完了検査及び中間検査申請書においても、その旨を明らかにしなければならないこととされています。」

建築設備士とは?

簡単に言うと建築設備士は建築士に対する設備のサポート役で、設計や工事に対して直接必要というわけはないちょっと特殊な資格です。

建築設備士試験の内容

建築設備士試験は

- マークシートによる第一次試験(学科試験)

- 記述と設計製図による第二次試験

の2つで構成されています。

1次試験では建築一般知識、法規、建築設備に関する問題が出題されます。

2次試験では電気・衛生・空調に関する基本設計の知識や作図能力を問われます。

| 項目 | 出題 | 出題科目 | 問題数 | 出題内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第一次試験 | 四肢択一 | 建築一般知識 | 27 | 建築計画、環境工学、構造力学、建築一般構造、建築材料及び建築施工 |

| 四肢択一 | 建築法規 | 18 | 建築士法、建築基準法その他の関係法規 | |

| 四肢択一 | 建築設備 | 60 | 建築設備設計計画及び建築設備施工 | |

| 第二次試験 | 記述 | 建築設備基本計画 | 10 | 建築設備に係る基本計画の作成 |

| 製図 | 建築設備基本設計製図 | 1 | 計算問題(選択) | |

| 1 | 系統図または単線結線図(選択) | |||

| 1 | 平面図(選択) | |||

| 1 | 設備諸室の配置計画図(共通) | |||

| 1 | 空調・衛生・電気設備の平面図(共通) |

共通:選択の区分に関わらず、全てを解答する共通の問題

一次試験は独学で突破!

一次試験(学科試験)は四肢択一のマークシート方式です。

105問出題で総得点70点以上、各項目で下記の基準点以上の得点が必要です。

| 建築一般知識 | 建築法規 | 建築設備 | 総得点 | |

| 合格基準点 | 13点 | 9点 | 30点 | 70点 |

冒頭でも述べましたが、学科試験は独学で合格を目指せます。

建築一般知識

建築計画や構造力学、施工などの問題が27問出題されます。

得点目標としては19点くらいは取っておきたいところです。

出題傾向としては過去問が中心で、出題レベルは2級建築士レベルです。

過去問題の傾向から大まかな説明内容を書き留めておくとよいです。

建築法規

建築設備に係る法規を中心に18問出題されます。

得点目標としては13点くらいが目安です。

出題傾向は建築士試験よりも易しいですが、内容は設備よりの法規に特化した出題傾向です。

建築設備関係法令集の持ち込みが許されていますので、過去問を参考に法令集にマーキングをしておくことが必須です

建築設備

最も問題数が多く、60問出題されます。

空調設備、衛生設備、電気設備、設備施工と多岐にわたります。自身の専門外の内容は特に難しく感じます。

得点目標としては40点が目安です。

出題傾向は過去問が中心ではありますが、最新技術などの問題も多く出題されており、他の科目と比べて難易度がかなり高いです。

建築一般知識と建築設備は過去問集を解け!

「建築一般知識」と「建築設備」の学習方法は同じです。

タイトル通り「過去問を解く!」です

- 過去問集をやればよい理由

-

- 同じ問題がでることもある。

- 正答率60%で良いので全問できなくても良い。

- 理解していなくても解き方、答えを知ることができる。

私が独学で1次試験合格したときに使ったのは日建学院出版の建築設備士学科問題解説集です。

解説も詳しくて理解しやすいのと、レイアウトも見やすくて良かったです。

この問題解説集を繰り返し解いて学習していきましょう。

以下にポイントを挙げておきます。

過去問の出題傾向を掴む

過去に出題された問題が再び出題されることがよくあります。

出題の周期があることもわかると思います。

1冊勉強していくとなんとなく今回出そうだなという問題がわかります。

わからない(理解できない)問題は丸暗記

1次試験は建築・空調・衛生・電気と出題範囲が多岐にわたります。

自分の専門外の分野の問題は相当難しいと感じるでしょう。解説を読んでも理解できない問題も出てきます。

100点満点中60点で合格ですから、わからない問題はパスしてもかまいません。

ただ、同じ問題がでたときにただ捨てるのはもったいないので、内容を理解していなくても、答え(正当肢)や解き方などを丸暗記しておけば「ある意味ラッキー」で正解できる可能性もあります。

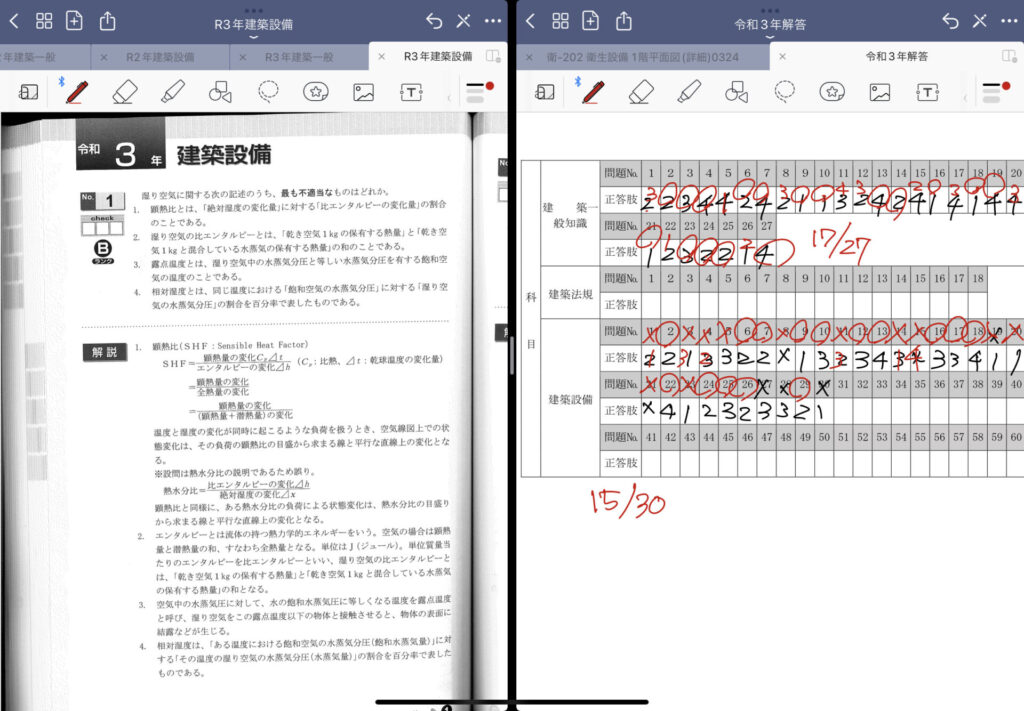

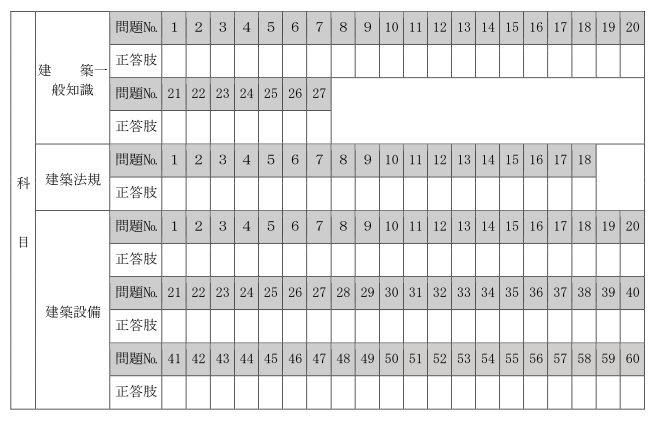

自学用解答用紙をつくりました。iPadでの学習やプリントアウトして書き込んでもOK!

iPadで勉強を始めていますが、GoodNotes5に解答番号を書くのに罫線などを引くのがめんどくさいな~と感じたので、HPの正答一覧をWordで変換して記入し易いように加工しました。

そのままプリントアウトして使うもよし、iPadに取り込むもよし。ご自由につかってみてください。

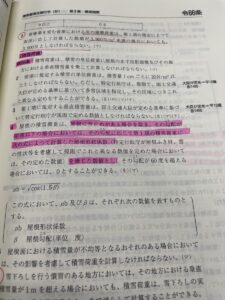

法規は法令集にマーキングでオリジナルを作り込め!

法規も過去問を解くことが近道なのは同じです。

法規は法令集の持ち込みが許可されていて、法令集を確認しながら解答することができます。

1000ページを超える法令集を何もなしに探すのは至難の業。

過去問題集に出た法令、条文などに蛍光マーカーなどでマークしておきましょう。

試験当日は時間との戦いです。自分が引きやすい法令集を作り込みましょう

二次試験は公式講習会参加が必須

二次試験は迷わず講習会に参加しましょう。講習会費用も受験に込みだと思っていたほうが良いです。

一次試験の出来がある程度掴めたらすぐに申し込みましょう。

定員がすぐに埋まるので早くしないと希望地での講習が受けられない事態も考えられます。

日本設備設計事務所協会連合会HPから申し込みできるので、ブックマークしておきましょう。

製図のテーマは事前に発表されるので、それに沿った解説集が配布されます。

二次試験の問題集というものは市販されていません

この講習会での資料が唯一と言っていい解説集になります。

独学で突破を目指すにしてもこの講習会は必須です。

講習会に参加して、二次試験に臨んだ結果

講習会は一日で空調→衛生→電気の順で行われます。

自分は衛生を選択するつもりでしたが、他の分野とくに電気については共通の出題もあるため

なるべく聴いておいたほうが良いと思いました。

テキストがあればいいやという人は他分野の時は不在でも問題ないのである程度フレキシブルに対応が効く講習会だと思います。

出題テーマ「市街地に建つ図書館」に沿って予想問題と解説を行ってくれます。

空調・衛生は主業務なため大体理解はできましたが、電気は不得手なのでテキスト・講習共に役に立ちました。

過去の傾向もみて記述の内容を書いて覚えていくのですが、11問中3,4問が初出もしくは過去と違う傾向でかなり戸惑いました。テーマを絞って捨てた分野からも出題され「失敗した~」と思った問題も。

平面図の書き方はテキスト通り対策していけば大体いけると思います。

注意すべきは最初の計画条件をちゃんと読んで条件の見落としをなくすことですね。

系統図などはおそらく何回も書いて覚えていくでしょうが、予想問題と本試験の条件と完全一致はありえないので、機器表や設備概要をよく読んで、見直しもちゃんとやりましょう。

空調・衛生どちらでもいいやと思っている人は衛生を選んだほうが絶対いいと思います。

- 計算が楽なのと、空調ほど単位変換の煩わしさがない

- 使う公式が少ない

- ほぼ毎年同じような問題で対策しやすい

- 系統図は空調よりも簡単(浴室・プールだと空調と同等か)

衛生の系統図では結構見落としもしてしまいました。雑用水の給水はしっかり書いたけど、手洗器の上水を各便所に書かなかったのでダメかな~と思ってたのですがそこまで減点されなかったようです。

共通の平面図は電気設備(照明)はほぼ例年同じです。

空調は大体空調機+単一ダクト方式だと思っていましたが、今年は二管式ファンコイルでリバースレタンでした。事前に対策はしていませんでしたが、通常業務の範囲内なので苦もなく書けました。

過去問はダウンロードできるので、独学でやろうと思えばできるのかな?とは思いますが、やはり講習会に参加してテキストを手に入れることで勉強範囲をある程度絞って対策できることはよかったのかな~と思いました。

まとめ

建築設備士試験を独学でクリアするポイントを以下にまとめました。

- 過去問題解説集を解き進める

- 出題傾向を掴む

- わからないものは丸暗記

- 法令集はマーキングして作り込む

- 即講習会に申し込む

- 解説集を入手してひたすらやり込む

私は1回目の二次試験の講習会に参加出来ずに対策出来ずに不合格となってしまいました。

2回目はしっかり講習会に参加することができて無事合格することができました!

建築設備士取得を目指している皆さん、一緒に頑張りましょう!